毛の束を抜いて減らした「たよりない」歯ブラシ

歯ブラシの毛の束の植え方は、「行・列」で示すことになっている。幅になっている横の並びが「行」で、軸の方向の縦の並びが「列」ということになる。ごく普通の歯ブラシの毛の束は、横に3列か4列になっていて、縦には8行か9行くらいというものが多い。見た目にはギッシリと植えてある。たとえば、外側の2列が8行ずつ、中央の2列が9行ずつという植え方の歯ブラシの場合、全部で毛の束は34本あることになる。「とげぬき歯ブラシ」をつくるときは、34本の毛の束のうち、10本だけ残して、あとの24本は抜いてしまうのだ。毛を抜くためには、「とげぬき」(毛抜き)を使う。いっぺんに束ごと抜くのは無理なので、少しずつ毛をつまんでぬいていく。慣れれば1本の「とげぬき歯ブラシ」は、3分くらいでできる。ただし、最近の歯ブラシは毛束の植毛が堅くしっかりしているので、楽に簡単には抜きにくくなっているようだ。その場合は、小型のラジオペンチを使って、束ごと抜くことにしよう。このときは、隣の毛束の毛を間違って抜くことのないように注意が必要だ。

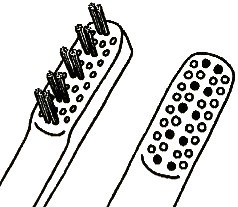

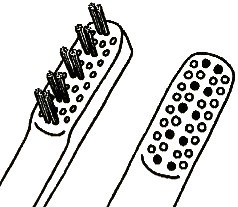

イラストで見ることにする。図で●(黒丸)になっているのが抜かないで残す毛の束だ。白丸(○)になっているのが、抜いてしまう毛の束だ。その結果、左の図のように10本の毛の束が残るわけだが、見た感じはほんとうに「たよりない」というしかない。実際に毛の束を抜くときは、まず、中央の2列を残して、外側の2列を抜くとよい。そのつぎに、2列になった歯ブラシを1行おきに抜いていく。すると、2列でトビトビになった10束だけの歯ブラシができあがる。これが「とげぬき歯ブラシ」の基本のかたちで、「二列トビトビ」の歯ブラシと覚えておくことにする。

歯ブラシが3列のものだった場合には、同じようにまず1列を全部抜いて、2列の歯ブラシをつくり、トビトビにする。結果は左右対称にはならないが、使うときには影響はない。

« 「とげぬき歯ブラシ」の使い方

不思議な「とげぬき歯ブラシ」の夢物語 »

コメントを残す